会員登録

岩槻総本店

〒339-0057

埼玉県さいたま市岩槻区本町1-3

ひな祭りが近づくと、お店やイベント展示などでみるひな人形の七段飾り。

『立派だなぁ・・・』

『何人いるんだろう・・・』

そんな思いで眺めたことはあったけど。どこに、どのお人形が並んでいたかしら?

お殿様とお姫様の結婚式の姿を人形で表した「ひな段飾り」。

いちばん最上段に、お内裏様とお雛様がならび、二段目にならぶのが三人の女性・三人官女。

そして五人囃子や随臣・仕丁と下段にならんでゆきます。

そう、7段飾り・15人いる中でも、女性は お雛様と三人官女しかいないのです。

本来、神様に仕える巫女さんの姿である、白い衣に緋色の袴姿。

昨今はゴージャスな衣を身にまとった官女が多く見受けられます。

そして五人飾りなど、コンパクトな飾りが増えた現在でも、『人数がたくさんあった方が、華やかよね』と、初節句の品を探しに来られる方々の、視線の先にあるのが、陰の立役者・官女さんたちです。

その三人官女にも、お内裏様(主にお姫さま)のお世話をする、という役割を表現したとされます。

古来、男子禁制であった住まいのなかで、日常生活のサポートから、歌・作法などお教えする立場にあったりなど、いわば多彩で有能な女性たちで、お雛様のお世話を近くで行う存在であるために、上段に飾られます。三人官女は女雛が小さい頃からお世話をしていますので、結婚式でもサポートしたり、お酒を注いだりする役割があります。

髪型も大垂髪(おすべらかし)に結うことができるのは、お雛様と三人官女だけに許された姿です。中央の三人官女は1番年上で眉毛がなくお歯黒の「既婚者」

三人官女といっても、立っていたり、座っていたり。

よく見ると、立っている子の片足が前に出ていたり。

さらには、お顔にも違いがあることに、気が付きましたか?

左右に立っている官女は眉が描かれ、口元も白い歯です。しかし、中央に座っている官女には眉がなく、お歯黒(読み方は「おはぐろ」)といわれる化粧が施されています。これは明治ころまで続いた習慣で、既婚者もしくは年長者を意味するものです。明治初めごろまでは黒いことが美しいとされていたため、お歯黒にしていたそうです。江戸時代になるとさらに一般庶民にまでお歯黒の文化は広まり、既婚女性が歯を黒く染める習慣になったそうです。明治時代に入ると丁髷や帯刀とともにお歯黒の習慣もなくなったそうです。

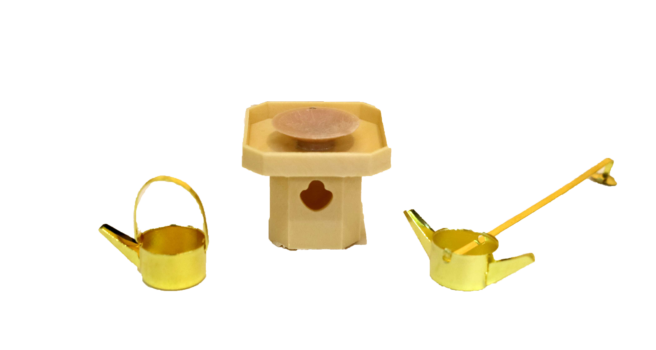

一般的に関東風の飾りでは、三方(さんぽう)と呼ばれる盃の載った持ち物で飾り付けます。

饗宴で儀礼的な作法としてつかわれる三献の道具として最も格が高いので、諸々の役割も含め、年長者の座り官女が持ちます。

また、京風に飾られる官女の場合は、松竹梅の飾りの載った嶋台という小道具の持ち物を持たせます。

向かって左に立っている官女の持ち物は、提子(ひさげ)という道具を持です。

「提子」は、現在では「加えの銚子」読み方は(くわえのちょうし)との名称で呼ばれていることが多いです。

提子は蓋のない急須のような、柄のない金属の酒器です。

もう一人の未婚女性(眉がありお歯黒はしていません)、長柄の銚子を持つ官女に、注ぎ足すお酒を注ぐ役割を担います。

また、立っている官女は左右どちらに、どの官女を飾るのか、悩みますよね。

この提子を持つ官女は、飾ったときに向かって左足が出ているので、官女が並ぶ段の、向かって一番左側に立たせてあげましょう。

向かって右の足が前に出ている立官女には、長柄の銚子(ながえのちょうし)という持ち物を持たせます。

また、両手を握っているむすび(結び)の状態なので 両むすびの官女ともいいます。

三人飾ったときに、立っている官女は足が出ている方を外側に、並べてあげます。

右手から左手へ柄を渡し、注ぎ口が中央に向けて、持たせる小道具の持ち物で飾ります。

座り官女の盃にお酒を注ぐ役割を担います。

東玉の三人官女付きの3段飾りを一部ご紹介します。

格子をアクセントとした屏風と段の桜の模様は刺繍仕立てです。

衣裳は、お殿さま・お姫さま・三人官女のすべてに京都龍村美術織物を使用いたしました。伝統的で、重厚感のあるコーディネートです。

商品詳細

雛人形購入前に知っておきたい!雛人形の種類と選び方ガイド

雛人形の購入前に読みたい。段飾りや親王飾り、収納飾りなど、代表的な雛人形の種類とその特徴を分かりやすく紹介。選び方のポイントも解説します

雛人形の購入前に読みたい。段飾りや親王飾り、収納飾りなど、代表的な雛人形の種類とその特徴を分かりやすく紹介。選び方のポイントも解説します

今どきの雛人形はおしゃれでコンパクト?インテリアに合うモダン~かわいい人気商品ラインナップを紹介!

今どきの雛人形はおしゃれでコンパクト!インテリアに馴染むモダンでかわいいデザインが人気。省スペースでも華やかな最新商品ラインナップを詳しくご紹介

今どきの雛人形はおしゃれでコンパクト!インテリアに馴染むモダンでかわいいデザインが人気。省スペースでも華やかな最新商品ラインナップを詳しくご紹介

雛人形Q&A

雛人形にまつわる疑問を解消!人形選びのプロ『東玉』が、飾り方や種類、購入のポイントまで丁寧にお答えします。初めての雛人形選びでも安心のアドバイスが満載。

雛人形にまつわる疑問を解消!人形選びのプロ『東玉』が、飾り方や種類、購入のポイントまで丁寧にお答えします。初めての雛人形選びでも安心のアドバイスが満載。

雛人形をお子様に喜んでもらえる選び方とは?

雛人形の選び方ガイド!お住まいのタイプや飾る場所に合わせたおすすめの雛人形を紹介。サイズやデザイン選びのポイントもわかりやすく解説します。

雛人形の選び方ガイド!お住まいのタイプや飾る場所に合わせたおすすめの雛人形を紹介。サイズやデザイン選びのポイントもわかりやすく解説します。

雛人形の飾り方・しまい方

雛人形の飾り方・しまい方をわかりやすく解説!親王飾りや三段飾りの並べ方、小道具の配置、正しい収納方法まで、初めてのお雛様を解説いたします。

雛人形の飾り方・しまい方をわかりやすく解説!親王飾りや三段飾りの並べ方、小道具の配置、正しい収納方法まで、初めてのお雛様を解説いたします。

五月人形の兜や鎧の種類を知って、お子様の初節句にそなえましょう

五月人形は大切なお子様の健康な成長や出世を願って飾るもの。鎧飾りや兜飾り、収納型など、多彩な種類や特徴をわかりやすくご紹介します

五月人形は大切なお子様の健康な成長や出世を願って飾るもの。鎧飾りや兜飾り、収納型など、多彩な種類や特徴をわかりやすくご紹介します

【2024年最新】五月人形のトレンドを人気ランキングでご紹介

最新の五月人形トレンドをチェック!人気のデザインや飾りやすい収納型、インテリアに映えるモダンなタイプまで、選び方のポイントを詳しくご紹介

最新の五月人形トレンドをチェック!人気のデザインや飾りやすい収納型、インテリアに映えるモダンなタイプまで、選び方のポイントを詳しくご紹介

五月人形にまつわるいろいろなQ&A

五月人形に関する疑問を解決!人形選びのプロ『東玉』が、種類や飾り方、選び方のポイントまで丁寧にお答えします。初めての方でも安心のQ&Aガイド

五月人形に関する疑問を解決!人形選びのプロ『東玉』が、種類や飾り方、選び方のポイントまで丁寧にお答えします。初めての方でも安心のQ&Aガイド

買う前に知っておきたい後悔しないお祝い選び。五月人形とはどんな意味を持つのか?

五月人形を買う前に知っておきたいポイントを解説!種類やサイズ、選び方のコツを押さえて、後悔しないお祝い選びを実現。はじめての五月人形選びに必見のガイドです

五月人形を買う前に知っておきたいポイントを解説!種類やサイズ、選び方のコツを押さえて、後悔しないお祝い選びを実現。はじめての五月人形選びに必見のガイドです

五月人形の飾り方・しまい方

五月人形の正しい飾り方、しまい方をご紹介!鍬形のつけ方や、兜飾り、鎧飾りの並べ方を、飾り方例も交えてお教えいたします。

五月人形の正しい飾り方、しまい方をご紹介!鍬形のつけ方や、兜飾り、鎧飾りの並べ方を、飾り方例も交えてお教えいたします。

女の子の初節句。お祝いの仕方はどうすればいい?

ひなまつりの疑問解決!『何歳からお祝いをするべきか?』『二人目の娘の初節句に雛人形は必要か?』など、基本的な質問にもプロが丁寧にお答えします

ひなまつりの疑問解決!『何歳からお祝いをするべきか?』『二人目の娘の初節句に雛人形は必要か?』など、基本的な質問にもプロが丁寧にお答えします

初正月の正月飾りに贈りたい!喜ばれる「羽子板」の選び方

羽子板はお祝いにぴったりな贈り物。相手に喜ばれる羽子板の選び方や、シーン別におすすめの羽子板飾りを紹介します。贈り物選びの参考にぜひご覧ください

羽子板はお祝いにぴったりな贈り物。相手に喜ばれる羽子板の選び方や、シーン別におすすめの羽子板飾りを紹介します。贈り物選びの参考にぜひご覧ください

男の子の初節句はどうするの?お祝いの仕方からお祝い金・お返しのマナーまで

男の子の初節句のお祝い方法を詳しく解説!お祝いの仕方から、お祝い金の相場、お返しのマナーまで、初めての方でも安心のポイントを紹介します

男の子の初節句のお祝い方法を詳しく解説!お祝いの仕方から、お祝い金の相場、お返しのマナーまで、初めての方でも安心のポイントを紹介します

破魔弓の値段は種類でどれだけ価格が違う?おすすめ破魔弓を紹介

破魔弓の価格は種類によって大きく異なります。高級品からお手頃価格まで、破魔弓の選び方と価格の違いを解説。おすすめの破魔弓もご紹介します

破魔弓の価格は種類によって大きく異なります。高級品からお手頃価格まで、破魔弓の選び方と価格の違いを解説。おすすめの破魔弓もご紹介します

【営業時間】

[11月~4月]10:00~18:00

[5月~10月]10:00~17:00

創業170年の歴史を持つ東玉は江戸時代に戸塚 隆軒が作成した人形を城主に献上した際「東国における人形づくりの王さま」という意味で「東王」という名を賜り、「東玉」へ改称したことが社名の由来です。

人形作りに適した桐と水に恵まれた岩槻で培った、伝統技術でおひなさまとの出会いをお手伝いさせて頂ければ幸いに存じます。

住所

〒339-0057

さいたま市岩槻区本町3-2-32 東玉人形ビル

営業時間

10:00~18:00

Copyright © Tougyoku All Rights Reserved.